Training

研修について

総合診療・総合内科学講座の研修概要

当科の研修プログラムは、広範な知識と多面的な視点を持つ総合診療医を育成することを目的としています。

地域医療の現場で直面する多様な健康問題に対応できるよう、医師としての専門的なスキルに加え、患者との信頼関係を築き、包括的な医療を提供する力を養います。

豊の国大分

総合診療専門研修プログラムについて

現在、地域の病院や診療所の医師が、かかりつけ医として地域医療を支えています。今後の日本社会の急速な高齢化等を踏まえると、健康にかかわる問題について適切な初期対応等を行う医師が必要となることから、総合的な診療能力を有する医師の専門性を評価するために、新たな基本診療領域の専門医として総合診療専門医が位置づけられました。

総合診療専門医の養成は以下の3つの理念に基づいて構築されています。

- 総合診療専門医の質の向上を図り、以て、国民の健康・福祉に貢献することを第一の目的とする。

- 地域で活躍する総合診療専門医が、誇りをもって診療等に従事できる専門医資格とする。特に、これから、総合診療専門医資格の取得を目指す若手医師にとって、夢と希望を与える制度となることを目指す。

- 我が国の今後の医療提供体制の構築に資する制度とする。

豊の国大分

総合診療専門研修プログラムの特徴

豊の国大分 総合診療専門研修プログラム(以下、本研修PG)は病院・診療所などで活躍する高い診断・治療能力を持つ総合診療専門医を養成するために創設されました。

基幹施設である大分大学医学部附属病院(当院)は特定機能病院でありながら、地域の拠点病院としても機能しています。

しかし、当院には救急外来を中心に、高度に細分化された専門科診療では対処できない患者さんが少なからずおり、総合内科・総合診療科(当科)ではこうした患者さんを中心に広く全人的医療を展開しています。

また、当科は医学部学生や初期臨床研修医、薬剤師レジデント等を対象とした教育に携わる機会も多く、教育を通じた多くの学びの場が存在します。

本研修PGでは、院内各専門科の医師やコメディカルスタッフ、周辺の各地域医療機関の協力のもと、様々な医療現場で、細やかなフィードバックを受けながら研修できる環境を整えていることが特徴です。

3年間の研修内容について

総合診療専門医は医師としての倫理観や説明責任はもちろんのこと、 総合診療医としての専門性を自覚しながら日々の診療にあたると同時に、ワークライフバランスを保ちつつも自己研鑽を欠かさず、 日本の医療や総合診療領域の発展に資するべく教育や学術活動に積極的に携わることが求められます。

本研修PGでの研修後に皆さんは標準的な医療を安全に提供し、疾病の予防に努めるとともに将来の医療の発展に貢献できる総合診療専門医となります。

研修内容

- 総合診療専門研修Ⅰ

(外来診療・在宅医療中心) - 内科

- 救急科

- 総合診療専門研修Ⅱ

(病棟診療、救急診療中心) - 小児科

本研修PGでは、5つの必須診療科と選択診療科で3年間の研修を行います。

このことにより、

- 包括的統合アプローチ

- 一般的な健康問題に対する診療能力

- 患者中心の医療・ケア

- 連携重視のマネジメント

- 地域包括ケアを含む地域志向アプローチ

- 公益に資する職業規範

- 多様な診療の場に対する能力

という総合診療専門医に欠かせない7つの資質・能力を効果的に修得することが可能になります。

学問的姿勢について

総合診療専門研修プログラムについて

専攻医は原則として学術活動に携わる必要があり、学術大会等での発表(筆頭に限る)及び論文発表(共同著者を含む)を行うことが求められます。

臨床研究の実施にあたっては、必要に応じ、大分大学医学部地域医療学センターならびに基礎医学教室(環境・予防医学講座、公衆衛生・疫学講座、感染予防医学講座)のサポートをうけることができます。

施設群による研修PGおよび

地域医療についての考え方

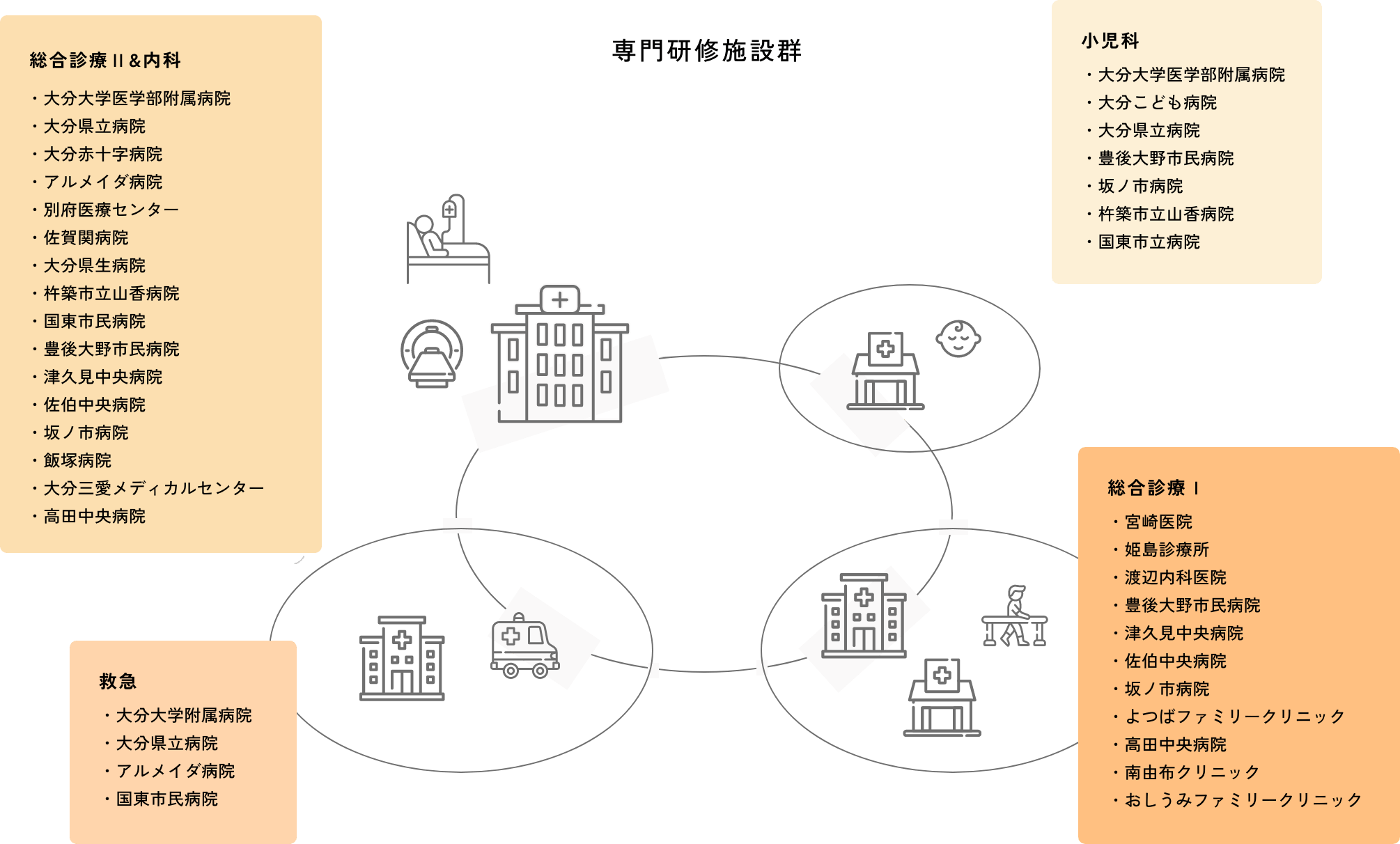

本研修PGでは大分大学医学部附属病院 総合内科・総合診療科を基幹施設とし、地域の連携施設とともに施設群を構成しています。

専攻医はこれらの施設群をローテートすることにより、多彩で偏りのない充実した研修を行うことが可能となります。

当PGでは、下記のような構成でローテート研修を行います。

-

01

総合診療専門研修は診療所における総合診療専門研修Ⅰと病院総合診療部門における総合診療専門研修Ⅱで構成されます。当PGでは、総合診療研修Ⅱを大分大学医学部附属病院、佐賀関病院(へき地)、アルメイダ病院、別府医療センター、大分健生病院、杵築市立山香病院(へき地)、豊後大野市民病院(へき地)、国東市民病院(へき地)、津久見中央病院(へき地)、佐伯中央病院(へき地)、坂ノ市病院、または高田中央病院(へき地)において6~12ヵ月、総合診療専門研修Ⅰを豊後大野市民病院(へき地)、姫島診療所(へき地)、宮崎医院(へき地)、渡辺内科医院(へき地)、津久見中央病院(へき地)、佐伯中央病院(へき地)、坂ノ市病院、高田中央病院(へき地)、南由布クリニック、おしうみファミリークリニック、もしくはよつばファミリークリニックにて6~12ヵ月、合計で18ヵ月の研修を行います。

-

02

必須領域別研修として、大分大学医学部附属病院、大分県立病院、別府医療センター、大分赤十字病院、アルメイダ病院、豊後大野市民病院(へき地)、杵築市立山香病院(へき地)、国東市民病院(へき地)、津久見中央病院(へき地)、高田中央病院(へき地)、あるいは佐伯中央病院(へき地)にて内科研修を12ヵ月間、大分大学医学部附属病院、大分こども病院、大分県立病院、大分市医師会立アルメイダ病院、豊後大野市民病院(へき地)杵築市立山香病院(へき地)、国東市民病院(へき地)、あるいは坂ノ市病院で小児科研修を3ヵ月、そして大分大学医学部附属病院、アルメイダ病院、大分県立病院あるいは国東市民病院(へき地)にて救急科研修を3ヵ月行います。

施設群における研修の順序、期間等については、専攻医を中心に考え、個々の総合診療科専攻医の希望と研修進捗状況、

各病院の状況、地域の医療体制を勘案して、本研修PG管理委員会が決定します。

施設群における専門研修コースについて

スタンダードコース①

スタンダードコース①は、研修1年目は大分大学医学部附属病院で総合診療Ⅱ研修を6ヶ月、大分こども病院で小児科研修を3ヶ月、アルメイダ病院で救急科研修を3ヶ月行います。2年目は引き続きアルメイダ病院で内科研修を12ヶ月行います。3年目は津久見中央病院で総合診療Ⅱ研修と総合診療Ⅰ研修をそれぞれ6ヶ月ずつ行います。基本的には個々の希望に応じて計画します。

ローテーション

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 後期研修 1年目 |

大分大学医学部附属病院 | 大分こども病院 | アルメイダ病院 | |||||||||

| 総合診療専門研修Ⅱ | 小児科 | 救急科 | ||||||||||

| 後期研修 2年目 |

アルメイダ病院 | |||||||||||

| 内科 | ||||||||||||

| 後期研修 3年目 |

津久見中央病院 | |||||||||||

| 総合診療専門研修Ⅱ | 総合診療専門研修Ⅰ | |||||||||||

スタンダードコース②

スタンダードコース②は、研修1年目はアルメイダ病院で内科研修を12ヶ月行います。2年目は大分大学医学部附属病院で総合診療Ⅱ研修を6ヶ月、アルメイダ病院で救急科研修と小児科研修をそれぞれ3ヶ月ずつ行います。3年目は高田中央病院で総合診療Ⅱ研修を6ヶ月、宮崎医院で総合診療Ⅰ研修を6ヶ月行います。基本的には個々の希望に応じて計画します。

ローテーション

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 後期研修 1年目 |

アルメイダ病院 | |||||||||||

| 内科 | ||||||||||||

| 後期研修 2年目 |

大分大学医学部附属病院 | アルメイダ病院 | ||||||||||

| 総合診療専門研修Ⅱ | 救急科 | 小児科 | ||||||||||

| 後期研修 3年目 |

高田中央病院 | 宮崎医院 | ||||||||||

| 総合診療専門研修Ⅱ | 総合診療専門研修Ⅰ | |||||||||||

地域スペシャルコース

地域スペシャルコースは、研修1年目は津久見中央病院で内科研修を12ヶ月行います。2年目は大分大学医学部附属病院で救急研修を3ヶ月、小児科研修を3ヶ月、総合診療Ⅱ研修を6ヶ月行います。3年目は引き続き津久見中央病院で総合診療Ⅱと総合診療Ⅰをそれぞれ6ヶ月ずつ研修します。基本的には個々の希望に応じて計画します。

ローテーション

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 後期研修 | 津久見中央病院 | |||||||||||

| 内科 | ||||||||||||

| 後期研修 2年目 |

大分大学医学部附属病院 | |||||||||||

| 救急科 | 小児科 | 総合診療専門研修Ⅱ | ||||||||||

| 後期研修 3年目 |

津久見中央病院 | |||||||||||

| 総合診療専門研修Ⅱ | 総合診療専門研修Ⅰ | |||||||||||

専門研修の評価について

専門研修における専攻医と指導医の相互評価は、3年間の進捗を継続的に把握するために重要です。主な活動は以下の3点です。

- 振り返り:定期的に研修手帳を用いた記録と指導医とのセッションを行い、年2回の発表会で成果を共有。

1年の振り返りには指導医から形成的評価を得る。 - 経験省察研修録(ポートフォリオ)作成:資質・能力の7項目、総合診療版 J-OSLER:最低 40 例の入院症例を登録し、さらに、その中から 10 例を詳細症例として登録。

- 研修目標と自己評価:専攻医は研修目標の達成度を自己評価し、指導医が定期的に進捗を確認。年次の最後には総括的な評価を行う。

加えて、短縮版臨床評価テスト(Mini-CEX)やケースに基づくディスカッション、360度評価セッションを通じた総合的な評価も実施しています。

安心のメンタリングシステム

ローテート研修における生活面も含めた各種サポートや学習の一貫性を担保するために専攻医にメンターを配置し定期的に支援するメンタリングシステムを構築します。

メンタリングセッションは数ヶ月に一度程度を保証しています。また月1回ポートフォリオ(経験省察診療録)勉強会も実施し、上級医がポートフォリオ作成をアドバイスしています。